شهداء دمشق (سنة 1860)

القديسون الشهداء: الأب يوسف الدمشقي – الإخوة المسّابكيّين (علمانيّين) والإخوة الفرنسيسكان (رهبان)

ذكر الموسينيور جان- مشال دي فالكو، في مقدمّته للنتاج المشترك: “الكتاب الأسود لحالة االمسيحييّن في العالم”[1]، هذا التأكيد للبابا فرنسيس: “إنّني مقتنع أنّ اضطهاد المسيحيّين أقوى اليوم ممّا كان عليه في القرون الأولى للكنيسة. وليس هذا من باب التَّخَيُّل: فالأرقام هنا”[2]. تنقل الدراسات والشهادات المدوّنة في هذا “الكتاب الأسود”، واقعنا الحاضر. مقالتنا تهتمّ بالماضي. إنّها تزيد على مآسي التاريخ، لكنّها، في الوقت نفسه، ومن داخل الفظائع التي توردها باقتضاب، تحمل رجاءً لعالمنا ولكنيستنا اليوم. وفي هذا قيمتها كما سيتسنّى للقارئ أن يدرك ذلك سريعًا.

إنّها، بالفعل، تنقل إلينا أحداثًا غنيّة لحقيقتها، أوّلاً على مستوى التفاعل بين الشعوب: يطارد مسلمون المسيحيّين لإبادتهم، ويعرّض مسلمون حياتهم للخطر من أجل المسيحيّين. وفي هذا دعوة إلى جميع العِطاش إلى البرّ كي يُفتّشوا على أمثالهم ويسيروا معًا على دروب الدنيا الشائكة، نحو الأُخوّة الشاملة، حتّى حيث “صراعات”[3] الأنانيّة وعدم التفاهم حوّلت الأفراد والجماعات إلى ذئابٍ تتآكل. ويتلاقى هذا النداء الذي تُطلقه أحداث 1860 في دمشق إلى كلّ ذي إرادة صالحة، ونداءً آخرَ يوازيه إلحاحًا وأهميّةً لكنّه موجّه إلى تلاميذ المسيح وحدهم. إنّ هذا النداء الأخير مزيجٌ من العزاء والملامة: عزاء لأنّ فيه، أظهر أولاد مختلف الجماعات الأُرثودّكسيّة والكاثوليكيّة والبروتستانطيّة وحدتهم وقد ضحّى جميعهم بحياتهم أمانةً لإيمانهم بالمسيح؛ وملامة لأنّه يبدو أنّ هذه الجماعات لم تُدرك حتّى الآن، كفايةً، مدى هذا التلاقي.

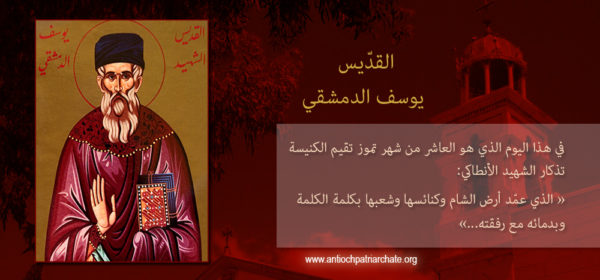

ففي الواقع، تكرّم الكنيسة الأنطاكيّة الأُرثوذكسيّة، كلّ سنة، في العاشر من تمّوز، أحد كهنتها كقدّيس، والكنيسة الكاثوليكيّة الغربيّة تعيّد ثمانية من رهبانها كطوباويّين، وكنيسة شرقيّة كاثوليكيّة، الكنيسة المارونيّة، تحتفل بذكرى ثلاثة من رعاياها العلمانيّين، كطوباويّين أيضًا. وقد استُشهد هؤلاء جميعًا، القدّيس والطوباويّون، في النهار نفسِه: 10 تمّوز 1860، وفي المدينة عينِها: دمشق، ويُحتفل بهم كلّ سنة، في كلّ الكنائس المذكورة، في يوم ذكرى استشهادهم هذا. وبالرغم من وحدة تاريخ الشهادة ومكانها والاحتفال السنوي بها، تُحيي كلّ كنيسةٍ شهداءها على حدة، لا بل، بين الأُرثوذكسيّين والكاثوليك، في جهلٍ متبادل وشبه كامل لفرحتهم الروحيّة المشتركة.

ليست قصّة شهداء دمشق الأولى من نوعها. ولا الأخيرة كما يتبيّن من فصول ”الكتاب الأسود لحالة االمسيحييّن في العالم” المتتابعة. لكن، محطّة 10 تمّوز تعود بنا كلّ عام، نحن كاثوليكيّي الشرق، إلى الأُوَل الذين، مِن بين أجدادنا، أُعلنوا طوباويّين بحسب القوانين الخاصّة بالكرسي الرسولي. كنّا، قبل ذلك، نكرّم قدّيسينا بحقّ تقاليدنا. فقد أدخل البابا بيّوس السادس عشر، رسميًّا وللمرّة الأولى، أسماءَ مؤمنين من كنيسةٍ شرقيّة كاثوليكيّة في تقويم قدّيسي الكنيسة الجامعة، عندما أعلن العاشر من تمّوز عيد الطوباويّين المسّابكيّين الثلاثة. أليس في هذا عبرة، أن يكون أوّلُ مَن مِن عندنا اعترفت بهم الكنيسة الجامعة، وبحسب قوانينها، شهداء! إنّهم يرمزون هكذا، خصوصًا في خضمّ الأحداث التي يتخبّط فيها حاليًّا الشرق الأوسط، إلى قافلة الذين عاشوا على مدى العصور، ويعيشون بصدقٍ، بنوعٍ خاص في مناطقنا، ما كان يردّده “روفائيل”، أحد ”المسّابكييّن”: “الاستشهاد هو أسمى شرف لمن يؤمن بالمسيح يسوع”. وهل في هذا صدفةٌ وحسب، ألاّ يكون الطوباويّون المسّابكيّون إكليريكيّين، أساقفة أو كهنة أو نسّاكًا أو رهبانًا، بل علمانيّين بسطاء، اثنان منهم رَبّا عيلة، أحدُهم، فرنسيس، تاجر والثاني، عبدالمعطي، أستاذ مدرسة. أمّا الثالث، روفائيل، فقليل المواهب، كان يخدم عائلتي شقيقيه والرهبان الفرنسيسكان الذين كان يزورهم يوميًّا. وفي العاشر من تشرين الأوّل 1926، ولأوّل مرّةٍ في تاريخ كنائسنا الشرقيّة، مُثلت سمات وجوههم المألوفة في شعبنا على القماش الذي يُسدل على واجهة كاتدرائيّة مار بطرس في الفاتيكان كلّما احتُفل بتطويب أحد.

ولكي يتسنّى للقارئ التأكّد من صحّة هذه الأفكار التي أوحتها لنا أحداث 10 تمّوز1860 في دمشق، نعرض في ما يلي نظرةً مقتضبة وقريبةً أيضًا، قدر الإمكان، من الواقع البشريّ المُعاش آنذاك.

تاريخ مدينة دمشق:

تعتبر مدينة دمشق واحدة من أعرق مدن التاريخ وهي تقع في الجنوب من دولة سوريا الحديثة. وهي أقدم مدينة في العالم عاش فيها الإنسان بلا انقطاع، حيث أثبتت الدراسات الجيولوجية أن الإنسان عاش فيها منذ الألف السابع قبل الميلاد. كما وجدت آثار تثبت أن الإنسان عاش في حوض بردى القريب منذ الألف التاسع قبل الميلاد، مما يجعلها تنافس أريحا على لقب أقدم مستوطنة في العالم قاطبة.

وعُرِفت أول الشعوب التي سكنتها بالكنعانيين وتبعهم العموريون، وقبل مجيء العرب سكنها الآراميون. وبسبب موقعها الإستراتيجي تنازعت عليها إمبراطوريات العالم في كل الأحقاب. قبل الميلاد تناوبت حضارات ما بين النهرين والفراعنة على إحتلالها. ثم جاء دور الحضارات الأوروبية (اليونانية والرومانية والبيزنطية) التي تنافست مع الحضارة الفارسية في السيطرة على بلاد الشام.

وجاءت سيطرة العرب المسلمين في القرن السابع للميلاد حيث اصبحت دمشق عاصمة أعظم امبراطورية في التاريخ في ذلك الوقت وهي الدولة الأموية التي امتدت حدودها من المغرب واسبانيا إلى الصين. وعاشت دمشق أوج مجدها لحوالي قرن من الزمن قبل أن تنتقل الخلافة إلى بغداد في عهد الدولة العباسية.

في عهد العباسيين تراجعت أهمية دمشق بشكل كبير لكن هذا لم يمنع الطامعين من محاولة السيطرة عليها. وما فشل فيه الأوروبيون (البيزنطيون والصليبون) نجح فيه المصريون. فحكمها الفاطميون والأيوبيون ومن ثم المماليك إلى أن جاء العثمانيون الأتراك ليحكموها لمدة أربعة قرون.

حكم المماليك دمشق إلى ما يقرب من قرنين ونصف من الزمن، ما عدا فترة قصيرة وقعت فيها دمشق في يد المغول الذين دمروا المدينة بشكل كامل وأحرقوا المسجد الأموي وقتلوا حوالي 50,000 من سكانها، منهم من مات في القتال ومنهم من مات في الحرائق التي افتعلها الغزاة.

.

الحياة الدينية:

تأثر السوريون عامة والدمشقيون خاصة بديانات الدول التي احتلتهم. ففي البدء غلبت الديانات الوثنية مع بعض التجمعات السكانية التي آمنت بالديانة اليهودية ومن ثم المسيحية إلى أن اعتنقت الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية حيث بدأت المسيحية بالإنتشار الواسع. وبعد انقسام الإمبراطورية في القرن السادس للميلاد بقيت الكنيسة تتبع ديانة البيزنطيين الذين ورثوا حكم بلاد الشام.

بعد سيطرة العرب المسلمين في القرن السابع، بقي معظم السوريين على دياناتهم إذا كانت سماوية كالمسيحية واليهودية. سمح المسلمون لأصحاب الديانات المسيحية واليهودية بالبقاء على دينهم بشروط ومنها أن يدفعوا جزية سنوية.

كان المسيحيون يشكلون الأغلبية من سكان سوريا في ذلك الوقت، لم يشكل دفع الجزية عبئاً ثقيلاً. وظل معظمهم على دينه إلى أن جاء المماليك في القرن الثالث عشر. فيما بعد، بدأ عددهم ينقص تدريجياً حتى باتوا من الأقليات.

بعد إنشقاق الكنيسة في القرن الحادي عشر أصبح غالبية مسيحي سوريا يتبعون التعاليم الأورثوذوكسية التي كانت تعاليم البيزنطيين وعاصمتهم القسطنطينية (اسطنبول اليوم). وظل الأورثوذوكس يشكلون غالبية سكان سوريا إلى أواخر القرن الثالث عشر.

في منتصف القرن التاسع عشر شكل المسيحيون 20% من سكان دمشق، غالبيتهم من الروم الأورثوذوكس. وكان هناك أقليات من كافة الطوائف الشرقية والغربية، حتى البروتستانت الذين شرعوا في حملاتهم التبشيرية في بداية القرن. وكان هناك أيضاً أقليات عرقية كالسريان الذين كان يدينون بالمسيحية.

مجزرة 1860 في دمشق

كان المسيحيّون في القرن التاسع عشر يشكّلون حوالي 20% من سكّان مدينة دمشق. وكان العثمانيّون، أسيادُ المنطقة آنذاك، في تراجع أمام صعود الدّول الأوروبّيّة. وكانت مصر سبب قلقهم الأكبر. كانوا قد أقاموا حاكمًا عليها “محمّد باشا” الذي استقلّ عنهم واحتلّ سوريا. ساعده اليهود والمسيحيّون في ذلك لأنّه أصدر قوانين تساوي بين جميع الأديان. وفي سوريا، أعطاهم الأفضليّة.

لم ير الأوروبّيّون بعين الرضى احتلال محمّد باشا لسوريا. فدعموا العثمانيّين لطرده، واستفادوا لزيادة تدخّلاتهم في شؤون السلطنة بحجّة علاقاتهم المميّزة مع الأقلّيّات الدينيّة: فرنسا مع الكاثوليك (خصوصًا الموارنة)، إنكلترا مع اليهود والبروتستانت والدروز، وروسيا مع الأُرثوذكس. وصادف أيضًا أنّ إعجاب العثمانيّين الجدد بعلم الأوروبيّين ومهارتهم في الحرب، كان بتزايد، وتبنّى عددٌ كبير من بينهم بعض قيمهم ك”حقوق الإنسان”. فاضطّرت السلطنة، بضغطٍ منهم، أوّلاً في 1839ثمّ في 1856، إلى أن تُصدر قوانين تعترف بالتساوي – في الحقوق والواجبات- بين كلّ مواطنيها، مهما كان معتقدهم أو عرقهم: أَلغت مثلاً مفهوم “الذمّة”، والضريبة المفروضة على غير المسلمين، وثبّتت الحرّيّة الدينيّة ومنعت التعذيب والعقوبات الجسديّة كقطع الأيدي للسارقين. سُرّ اليهود والمسيحيّون بهذه القرارات. أمّا المسلمون المتشدّدون، فقد اعتبروها معاكسة للشريعة.

ومن ناحيةٍ أُخرى، سهُل كثيرًا على المسيحيّين واليهود استيراد مُنتَجات صناعيّة أوروبّيّة، ودخلوا هكذا في منافسةٍ مع الصناعيّين المحلّيّين. فاغتنوا بينما اضطرّ بعض التجّار المسلمين إلى الاستدانة منهم. زد على هذا، أنّ المساعدات القيّمة التي كانت تتمتّع بها المدارس المسيحيّة من قبل القنصليّات والشعوب الأوروبّيّة، كانت تولّد شرخًا مؤلماً بين نُخبةٍ مسيحيّة مثقّفة، وأكثريّة إسلاميّة أقلّ حظًّا.

ولا يمنع كلّ ذلك السلطات العثمانيّة، من اتّباع سياسة تمييزيّة محاوِلةً إبعاد المسيحيّين عن خدمة العلم وفارضةً عليهم، عوضًا عنها، “ضريبةَ إعفاء”. رفض المسيحيّون لسنواتٍ عديدة أن يمتثلوا لهذا الإجراء. وفي سنة 1860، أراد أحمد باشا، حاكم دمشق، أن يجبرهم على قبوله، ليس فقط للسنة الجارية ولكن أيضًا مع فعلٍ رجعي للسنين الغابرة. وكان هذا القرار غيرَ قابلٍ للتطبيق وضربًا من التحدّي خصوصًا أنّه صدر حين كانت الحرب الطائفيّة في جبل لبنان على أوجّها. ولم يخضع المسيحيّون. فردّ عليهم بعض “علماء الدين الإسلامي” بفتاوى تُؤكّد أن لا مساواة بين المسلمين والمسيحيّين في الشريعة، وبالتالي، أنّ قتل مسيحيٍّ حلال إذا ما رفض دفع ضريبةِ الإعفاء.

لم تكن النزاعات الطائفيّة أمرًا جديدًا في سوريا. ففي سنة 1840، تمّ توقيف 13 يهوديًّا بتهمة قتل كاهنٍ كاثوليكي. مات أربعة منهم تحت وطأةِ التعذيب. وفي 1850، في حلب، اغتالت جماعةٌ من المسلمين عشرات المسيحيّين الميسورين. ولكن، جرت أقسى النزاعات سنة 1860، في جبل لبنان، عندما ثار الفلاّحون الموارنة على الإقطاعيّين الدروز. استشفّ العثمانيّون في ذلك محاولةً من قبل الموارنة لإعادة الأمير بشير، حليف سابق لمحمّد علي باشا، إلى الحكم. فشجّعوا الدروز، تارةً كمتفرّجين، وطورًا كمشاركين في المجزرة التي امتدّت في ما بين 200 و380 بلدةٍ وقرية، من بينها دير القمر وجزّين وراشيّا وحاصبيّا وزحلة. حصيلة هذه الأحداث: قُتل كلّ رهبان الجبل وكهنته وأكثر من 22,000 مسيحي (مصادر لا تزال بحاجة إلى تدقيق)، ودمّرت حوالي 570 كنيسة ونُهبت المنازل. لم ينج من المجزرة سوى الذين استطاعوا ترك المنطقة أو إيجاد ملجإٍ لدى صديقٍ لهم درزي لم توقظ بساطة وضعه شكّ المعتدين، أو كان بوسعه مجابهتهم؛ وإلاّ قُضي على الحامي والمحمي. وفي 18 حزيران 1860، سقطت مدينة زحلة، آخر معاقل المقاومة المارونيّة بين أيدي الدروز المسانَدين علنًا من العثمانيّين. وتحالف السنّة والشيعة مع الدروز.

بدأت تظهر، ساعتذاك، في ضاحية دمشق، على جدران الكنائس، نداءات تدعو إلى إنهاء أمر المسيحييّن. فلجأ 60,000 منهم بدافع الخوف، إلى داخل المدينة، إلى حيّ المسيحيّين. اضطرّ أغلبيّتهم إلى البقاء فيه، وفي العراء، ليلهم ونهارهم، لكثرة عددهم. اعتنى بهم أهالي الحيّ، مسلمون ومسيحيّون، محاولين حمايتهم من المتطرّفين الذين كانوا يصرعون بلا تردّد كلّ مسيحي يصادفونه.

أمّا حاكم المدينة، فقد أخذ يؤجّج الحقد بين المسيحيّين والمسلمين، متجاهلاً الضغط الذي كان قناصل الدول الأوروبيّة يمارسونه عليه، وموهمًا كلّ فريق أنّ الآخر يضمر له أشدّ عداء. ولم تتّضح حتّى الآن أسباب تصرّفه هذا. وبينما كان مناصروه يعيّدون للأخبار الآتية من لبنان، كان المسيحيّون ينزَوون في بيوتهم أو يبحثون عن ملجإٍ، غالبًا لدى أصحابٍ لهم مسلمين، وانشلّت الأشغال في المدينة. وكان الأمير عبد القادر الجزائريّ، أيضًا، في المدينة حيث اختار إنهاء أيّامه بعدما نفاه الفرنسيّون ثمّ حرّروه وكرّموه. توقّع حصول ما كان يجري ونظّم اجتماعاتٍ استشاريّة بين السلطات المدنيّة وشيوخ المدينة وعلمائها لإقناعهم بأنّ ما كان ليحصل كان مسيئًا للإسلام ومناقضًا لقيمه. وتحسّبًا للأسوأ، وبغية حماية المسيحيّين، جنّد ما يقارب الألف مقاتل، جميعهم متطوّعون وبأغلبيّتهم جزائريّون. وقد دعمه، مادّيًّا، قنصل فرنسا.

ساد في أيّام تمّوز الأولى هدوءٌ اطمأنّ إليه المسيحيّون. فعادوا إلى أشغالهم، ولكن بحذر، بينما كان أجانب عديدون يُغادرون دمشق، وبحمايتهم بعض أصحابٍ لهم سوريّين. وفي الواقع، كان المقاتلون، من دروزٍ وغيرهم، يتجمّعون حول المدينة. وفي صباح 2 تمّوز، استفاق المسيحيّون ليروا صلبانًا مرسومةً على أبواب بيوتهم وعلى أرضيّة أزقّتهم. كان هذا من عمل أولادٍ أرادوا أن يطأ المسيحيّون الصلبان بأرجلهم. فاستدعى الحاكم هؤلاء المذنبين الصغار وأمر بأن يُكبّلوا بسلاسل، ويحملوا مكانس ويُجَرّوا لتنظيف شوارع حيّ المسيحيّين.

اعتبر المسلمون أنّ المسيحيّين هم سبب هذا المشهد المذلّ وإن لم يريدوه مباشرةً، ويجب أن يدفعوا ثمنه. وعندما اقترب الموكب من الجامع الأُموي، هاجم رجالٌ الحرّاس وفكّوا سلاسل الأولاد. انضمّ إليهم أشخاصٌ أتوا للصلاة وبعض التجّار. وأصبحوا بلمحة بصر، حوالي …,.5 بين مسلمٍ ودرزيّ وكرديّ وقاطع طرق. وبينهم نساءٌ وأطفال. كلّهم مسلّحون بالعصي والفؤوس والخناجر والسكاكين وبعضهم بالبنادق. اندفعوا نحو حيّ المسيحيّين. ويبدو أنّهم تلقّوا الأمر ألاّ يقتلوا سوى الرجال والكهنة. أمّا في الواقع، فلم يُشفِقوا على أحد وقتلوا أطفالاً لم يبلغوا بعد العاشرة من عمرهم. خَتنوا منهم من كان دون هذه السنّ وتوفّي بعضهم من جرّاء نزاف عنيف. أخذوا الفتيات واغتصبوا عددًا كبيرًا منهنّ، وأفرغوا بيوتًا وكنائس وأديرة من كلّ محتوياتها قبل إضرام النار فيها.

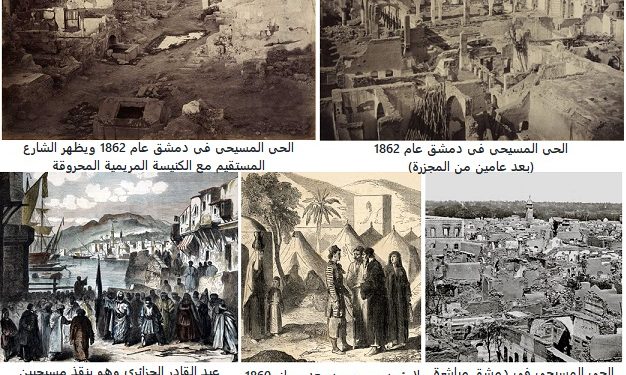

وقد كانوا يُعطون، أحيانًا، مجالاً للمسيحيّين كي يعترفوا بالدين الإسلامي، ومَن رفض، كان يُستعبد أو تُبتر أطرافه قبل أن يُقطع رأسه وتُحرق جثّته. وبعد ساعات قليلة، انضمّ الجند الموكلون بحراسة الحيّ، وكتائب عسكريّة أُخرى، إلى المشاغبين. واختفى الضبّاط والسّياسيّون وعلماء الجماعة وأعضاء المجالس الحكوميّة، عن الساحة، ولم يحاول أحدٌ منهم أن يضع حدًّا للمذبحة. وحوالي الثامنة مساءً من النّهار ذاته، احتُلّت بالقوّة، مكاتب البطريركيّتين الأُرثوذكسيّة والملكيّة، والكنيسة الأرمنيّة ومراكز الجمعيّات الخيريّة المسيحيّة. واندلع حريقٌ في الكنيسة “المريميّة” الأرثوذكسيّة وامتدّ إلى كلّ الحيّ.

اليوم الأول من المذبحة:

استخدم المهاجمون كل أنواع الأسلحة كالعصي والسيوف والفؤوس والخناجر والسكاكين وبعضهم كان يحمل البواريد. بينما كان المسيحيون عزل إلا من أسلحة المطبخ والقليل منهم كان يحمل فروداً. لم يحترم المهاجمون حرمة أي منزل أو كنيسة أو دير. كانت لديهم أوامر بقتل كل شاب ورجل وكاهن يرونه أينما كان وعدم قتل النساء والأطفال.

سرقوا ونهبوا كل ما وقعت أيديهم عليه من مال وممتلكات. وبعد إفراغ البيوت و الكنائس من محتوياتها بالكامل أشعلوا النيران بها. وأحضر المهاجمون الجمال والحمير والبغال والأحصنة ليحملوا كل ما اغتنموه من البيوت والكنائس ليتقاسمونه فيما بينهم لاحقاً.

لم يرحموا أحداً حتى الشيوخ، ولم يستثنوا حتى الذين لجؤوا إلى دمشق هاربين من الموت في ضيعهم. وأحياناً كانوا يقتلون الأولاد ممن هم فوق العاشرة. أما من هم تحت العاشرة فكانوا يتركونهم على قيد الحياة بعد أن يختنونهم عنوة، حتى أنه مات عدد منهم لاحقاً من شدة النزيف. وكانوا يأخذون النساء الفتيات وخاصة البكارى ويغتصبوهن.

.كانوا أحياناً يعطون المسيحيين فرصة للأسلمة وإعلان الشهادة وإذا رفضوا يقتلونهم. لكن إذا شكوا أنهم غير صادقين في أسلمتهم كانوا يقتلونهم أيضاً. قطعوا الرؤوس والأطراف ومثلوا بالجثث وأحرقوها. كما خطفوا عدد منهم لإستخدامهم كعبيد عند الدروز والبدو.

وما هي إلا ساعات حتى بدأ جنود الحرس الموكل بحماية الحي المسحي بالإنضمام إلى المهاجمين وبعد فترة انضم إليهم جنود من فرق أخرى. وغاب كل الضباط عن المشهد ولم يبقى أحد ليرد المهاجمين عن هؤلاء المساكين. والأسوأ من هذا كله هو أن جميع السياسيين وعلماء الأمة وأعضاء االمجالس الحاكمين إختفوا من الساحة ولم يحاول أحدهم إيقاف التمرد.

من الأماكن التي نُهبت كانت الكنسية المريمية الأورثوذوكسية ومكاتب بطريركيتها والبطريركية الكاثوليكية والكنيسة الأرمنية والمؤسسات الخيرية المسيحية. كما أُحرق مشفى خاص بمرضى الجزام، كانت تموله الكنيسة، مع مرضاه جميعاً. ودخل المهاجمون دير الأرض المقدسة الإسباني وقتلوا رهبانه الثمانية وكلهم من الجنسية الإسبانية. أما الدير الفرنسي فاستطاع عبد القادر وقواته أن ينقذوا رهبانه لكنهم لم يستطيعوا منع حرقه كاملاً. كما نُهبت وأُحرقت كل البعثات التبشيرية الأوروبية والأمريكية.

ولم تسلم القنصليات الأوروبية منهم. فكانت القنصلية الروسية، ألد أعدائهم وخاصة بعد حرب القرم، أول قنصلية هوجمت ونهبت وأحرقت وقتل مترجمها بينما احتمى القنصل في بيت عبد القادر. وجاء بعدها دور العدو اللدود الثاني وهي القنصلية الفرنسية التي احتمى موظفيها في بيت عبد القادر لكن القنصلية لم تسلم. وهوجمت القنصليات الهولندية والبلجيكية والنمساوية والأمريكية واليونانية. ونجا كل القناصل ما عدا القنصل الأمريكي والهولندي. ولم يسلم من القنصليات إلا القنصلية البريطانية، حليف السلطنة الأول، إلى جانب القنصلية البروسية (الألمانية).

ونجى من الموت غالبية موظفي الدولة وعمال البناء والحجارين وأصحاب ومستخدمي المحالات الذين كانوا في الأحياء المسلمة. فرغم محاولات المهاجمين النيل منهم لكنهم احتموا إما في قلعة دمشق، المحمية من قبل جنود هاشم آغا (الذي يقال أنه كان معارضاً لما يحصل، على عكس قادة محميات راشيا وحاصبيا)، أو في القنصليات البريطانية والبروسية. وبعضهم لجأ إلى بيوت اصدقائهم أو شركائهم من المسلمين أو بيت الأميرعبد القادر.

استشهاد الأب يوسف الحدّاد (الدمشقي)، قدّيس دمشق (روم أرثوذكس)

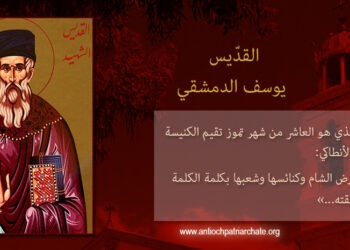

وفي اليوم التالي، 10 تمّوز، خرج الخوري يوسف مهنّا الحدّاد، كاهن الكنيسة “المريميّة” المذكورة للروم الأرثوذكس، يخفي وجهه تحت عباءته. كان يحمل القربان الأقدس إلى المرضى، وبشجّع المؤمنين كي لا يخافوا من يستطيع أن يقتل الجسد ولا يقدر أن يقتل النفس (متّى 10/26)، ويقبلوا الاستشهاد إن اقتضى الأمر. وكانت ترافقه كنّته. ولدى وصولهما إلى جنب الكنيسة، عرفه أحد المهاجمين فصرخ: “هذا هو إمام المسيحيّين”. عَرف الخوري يوسف للتوّ أنّ ساعته أتت، فأخرج القربان المقدّس من عبّه وابتلعه كي لا يُدنَّس. فأمسكوه وطلبوا منه أن يعترف بالإسلام. رفض. فبدأ التعذيب: قطعوا له أصابعه الواحدة تلو الأخرى، سائلينه كلّ مرّة أن يُنكر إيمانه المسيحي. وكان يرفض دائمًا. فقطعوا أنفه وشوّهوه جدًّا قبل أن ينصبّوا عليه ضربًا بالفؤوس والرصاص. ثمّ جرّوا جثّته عبر شوارع دمشق. وما أمانة الخوري يوسف هذه لربّه إلاّ تتويجًا لحياةٍ مبنيّة أصلاً على صخرة الإيمان بالمسيح. وكان وُلد في أيّار من سنة 1793. لم يتلقّ في صغره سوى نُتَف ثقافة، ولكن تعطّشه للعلم حمله على بذل جهودٍ شخصيّة غير عاديّة لاكتسابه. عمل نهارًا أعمالًا يَدويّة، ودرس ليلاً حتّى بلغ درجات علمٍ عالية خصوصًا في مجالي اللغّات والدين. أتقن اللغتين اليونانيّة والعربيّة وترجم نصوصًا عديدة من إحداهما إلى الأُخرى. شارك في مراجعة الطبعة العربيّة “لندن” للكتاب المقدّس، بإدارة “فارس الشدياق” الذي طلب منه أن يقارن بين الترجمة والأصل العبري واليوناني. قال فيه الأُستاذ “حبيب أفندي الزيّات”، ابن الطائفة الملكيّة إنّه كان “الأشهر بين أبناء الأُرثوذكسيّة العربيّة، من حيث العلم والوعظ”. يُحسب من روّاد النهضة العربيّة. ونظرًا لتقواه ومؤانسته وذكائه وتبصّره، التمس أهالي دمشق من البطريرك سارافيم أن يُعيّنه كاهنًا لرعيّتهم. فسيم شمّاسًا ثمّ كاهنًا في أسبوعٍ واحد وعُيّن لخدمة الكاتدرائيّة “المريميّة” سنة 1817. واستحقّت له مثابرته في مساعدة البؤساء وتعزية المرضى، تقدير الجميع. عنى هكذا عن كثب بالمصابين في أثناء وباء الحمّى الصفراء، غير مبالٍ بخطر العدوى المباشرة والمميتة التي قضت بالفعل على حياة أحد أبنائه. عاش فقيرًا، ما زاد في شعبيّته وتأثيره قوّةً… ومات فقيرًا. ومن إنجازاته الثابتة التي يجب تسجيلها، الدفع الذي عرف أن يُعطيه للمدرسة البطريركيّة. فقد ازدهرت هذه المدرسة بشكلٍ ملحوظ حين كان مسؤولاً عنها. كما أنّه كان قادرًا على متابعة منافسات فكريّة مع العلماء، يعرض فيها حججه بحكمة واتزان، ما كان يفخر به رعاياه.

أعلنه مجمع الكنيسة الأنطاكيّة الأرثوذكسيّة، في الثامن من تشرين الأوّل 1993، “قدّيسًا”، وعُيّن نهار عيده في العاشر من تمّوز، نهار ذكرى استشهاده.

استشهاد الإخوة المسّابكيّين (علمانيّين موارنة) والإخوة الفرنسيسكان (رهبان لاتين)